Babak Baru Komedi ala Pandji

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak konstitusional yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang. Corong ekspresi kekecewaan warga negara kepada institusi dan pejabat…

Setiap kali jika demonstrasi di Indonesia berujung ricuh, kepolisian hampir selalu menggunakan istilah “anarkistis” untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Kosakata ini berulang kali muncul dalam konferensi pers, rilis resmi, berita media massa, hingga informasi di homeless media.

Apa sebenarnya arti kata “anarkistis” itu? Apakah ada definisi resminya di undang-undang? Apakah polisi punya kriteria yang jelas? Kenyataannya, tidak ada. Kata ini bekerja seperti karet, bisa ditarik ke mana saja. Membakar ban bisa disebut anarkistis, menolak dibubarkan saat sedang duduk di trotoar jalan juga bisa, bahkan mural yang dianggap mengganggu pemandangan bisa masuk kategori serupa.

Padahal, dalam teori politik, anarkisme memiliki sejarah panjang. Sheehan (2006) menegaskan bahwa anarkisme justru menekankan keteraturan sosial yang dibangun dari bawah, berbasis solidaritas dan asosiasi bebas, bukan kekacauan. Dengan kata lain, menyamakan anarkisme dengan “kerusuhan” adalah kekeliruan mendasar.

Di tingkat global, kesalahpahaman serupa juga berlangsung. Stanford Encyclopedia of Philosophy (2021) mencatat bahwa sejak abad ke-19, media barat kerap menggambarkan anarkis sebagai ‘pembom gila’ atau sosok brutal yang ingin menghancurkan tatanan sosial. Narasi ini menempel hingga kini, meski penelitian sejarah menunjukkan anarkisme juga berperan dalam perjuangan anti-kolonial, gerakan buru, hingga upaya penerapan demokratis.

Mungkin jika mengingat pelajaran sejarah di sekolah, Orde Baru melarang literatur kiri, dari komunisme sampai sosialisme. Buku-buku itu dianggap berbahaya, seakan bisa merusak pikiran masyarakat dalam sekejap, namun jelas negara melakukan tindakan itu sebagai tindakan politis. Puluhan tahun, ketakutan itu ditanamkan.

Reformasi 1998 mestinya membuka jalan baru. Tetapi kenyataannya, fobia itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berganti wajah. Di satu sisi, pemerintah bicara soal demokrasi, keterbukaan, dan kebebasan berekspresi. Di sisi lain, aparat di lapangan masih bertindak seperti dulu: mencurigai buku, mencurigai diskusi, mencurigai orang yang berpikir berbeda.

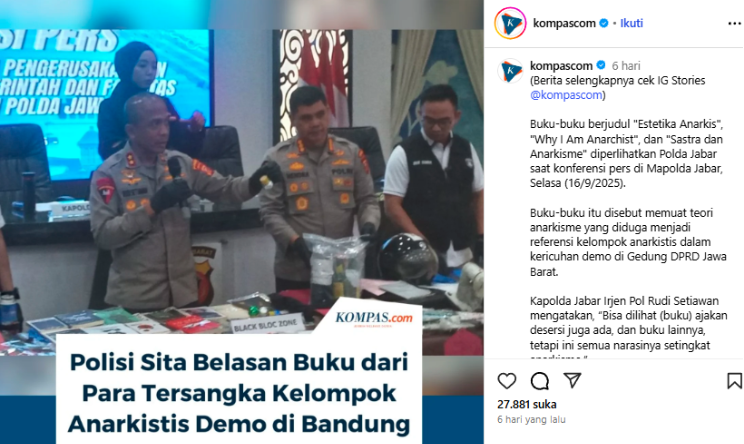

Kasus terbaru pada September 2025 membuktikan hal itu. Polisi menyita sejumlah buku dari rumah tersangka kerusuhan, termasuk karya Franz Magnis-Suseno dan Pramoedya Ananta Toer. Polisi bahkan menyebutkan bahwa buku tersebut sebagai “alat bukti pidana”.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, “Bisa dilihat (buku) ajakan desersi juga ada, dan buku lainnya, tetapi ini semua narasinya setingkat anarkisme.”.

Di sisi lain, Istana melalui pernyataan resmi menegaskan bahwa tidak ada larangan membaca buku kiri maupun anarkisme.

Kontradiksi ini membuka pertanyaan besar, bagaimana negara gagal paham terhadap anarkisme, dan bagaimana gagal paham itu melahirkan praktik kriminalisasi pengetahuan? Pertanyaan mudahnya, kalau memang tidak ada larangan, mengapa buku tetap disita?

Sejarah politik dunia menunjukkan bahwa anarkisme bukan identik dengan kehancuran. Di Spanyol, misalnya, anarkis berperan besar dalam Revolusi 1936, mengorganisir koperasi produksi dan distribusi. Di Filipina, pemikiran José Rizal dan gerakan reformis anti-kolonial juga dipengaruhi semangat anti-otoritarianisme yang dekat dengan anarkisme.

Dalam teori, Mikhail Bakunin dan Peter Kropotkin justru menolak kekerasan negara dan mengusulkan solidaritas sosial sebagai dasar tatanan. Emma Goldman, feminis anarkis Amerika, menekankan pentingnya kebebasan individu dan perjuangan melawan opresi gender. Semuanya menunjukkan bahwa anarkisme adalah tradisi pemikiran kompleks, bukan sekadar sinonim dari “rusuh.”

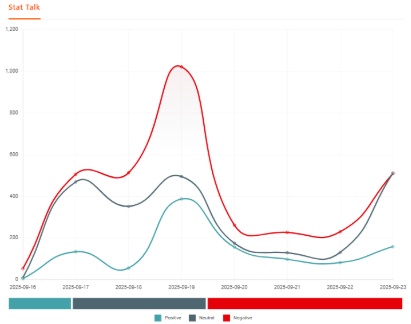

Data Socindex menunjukkan bahwa setiap kali polisi menyebut kata “anarkistis/anarkisme/anarkis” dalam konferensi pers, istilah tersebut melonjak di media sosial. Misalnya, pada 19 September 2025, beberapa hari setelah Polda Jawa Barat konferensi pers terkait penetapan tersangka kerusuhan di Bandung, dan penyitaan buku yang dianggap sebagai barang bukti.

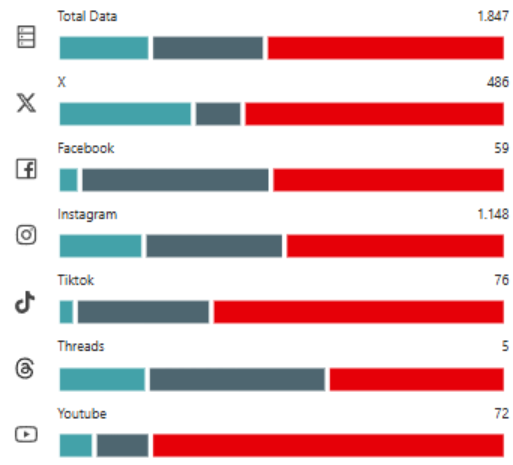

Terdapat 1.847 percakapan dan unggahan di sosial media pada tanggal 19 September 2025 terkait anarkisme.

Unggahan dan data tersebut didominasi oleh platform Instagram, yang disebabkan oleh interaksi di akun milik media yang memberitakan terkait konferensi pers Polda Jawa Barat yang menyebutkan adanya aliran dana dari luar negeri yang masuk kepada tersangka kerusuhan di Bandung.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana narasi aparat dengan cepat menjadi wacana dominan di media sosial, menunjukkan relasi kuat antara framing negara, media massa, dan opini publik.

Kriminalisasi bacaan dan penyalahgunaan istilah anarkis berdampak serius pada kualitas demokrasi. Pertama, hal ini membatasi ruang diskusi intelektual. Jika membaca buku filsafat bisa dianggap bukti kriminal, maka kampus, perpustakaan, dan ruang diskusi akan beroperasi dalam ancaman.

Kedua, menciptakan represi simbolik. Demonstran yang dituduh anarkis langsung kehilangan legitimasi moral, bahkan sebelum fakta lapangan diverifikasi. Media massa yang mengulang label tersebut ikut memperkuat stigma.

Ketiga, menimbulkan kontradiksi dalam kebijakan negara. Di satu sisi pemerintah ingin menampilkan citra demokratis di hadapan dunia internasional, di sisi lain aparat menjalankan praktik fasisme.

Kesalahpahaman negara terhadap anarkisme tidak bisa dianggap remeh. Penggunaan istilah “anarkistis” sebagai label serampangan bukan hanya keliru secara konseptual, tetapi juga membahayakan demokrasi karena melegitimasi represi. Penyitaan buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana semakin menegaskan bahwa negara masih fobia terhadap pengetahuan.

Jika demokrasi hendak dijaga, maka negara perlu berhenti memperlakukan buku dan gagasan sebagai ancaman. Sebaliknya, keterbukaan pada perbedaan pemikiran adalah syarat dasar kehidupan demokrasi yang sebenarnya.

Di titik inilah, budaya populer justru lebih jernih dibanding cuap-cuap politik. Majelis Lidah Berduri dalam lagunya Akhirnya Masup Tipi menulis:

“Oh, Susi ajarkanlah pada mereka,

Bagaimana caranya mengeja,

Di jalan tertulis jejak luka,

Pemerintah tak bisa membacanya.”

Lirik itu mencerminkan kenyataan yang dibahas sepanjang tulisan ini, negara begitu sibuk mencap “anarkis” dan menyita buku, tetapi gagal membaca jejak luka rakyat yang justru nyata di jalanan.

Penulis: Razhaq P.R. (Socindex), Ilustrasi: Aan K. Riyadi

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak konstitusional yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang. Corong ekspresi kekecewaan warga negara kepada institusi dan pejabat…

Januari 2026, jagat maya dihebohkan dengan fenomena viralnya buku berjudul “Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth” karya aktris Aurelie Moeremans. Buku ini…

Pemerintah mulai membuka arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian….

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi, Informasi, dan Digital (Komdigi) resmi memblokir penggunaan Grok di platform X (dulunya Twitter) untuk sementara…

Beberapa tahun lalu, mobil listrik seperti sebuah cerita masa depan yang masih sangat jauh. Mobil listrik saat itu dipandang mahal,…

Bencana hidrometeorologi menghantam tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Siklon Tropis Senyar yang berputar di…

Tingginya curah hujan sepanjang akhir November 2025 telah menyebabkan banjir bandang yang menenggelamkan sebagian wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra…

Jika kita perhatikan terkait keputusan orang hari ini, mau beli apa, percaya isu apa, ikut tren apa, sering dipicu satu…

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap tanpa kompromi pemerintah terhadap impor ilegal pakaian bekas yang dinilai merugikan negara. Ia…

Sebulan terakhir, para elite politik, ekonom, dan masyarakat Indonesia dikejutkan dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa yang…