SPPG ke PPPK: Dinamika Program-Based Staffing dalam Reformasi ASN

Keputusan pemerintah mengangkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang efektif berlaku mulai 1…

Jakarta mendadak riuh pada 25 Agustus saat aksi masa yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” memadati halaman gedung DPR/MPR RI. Heidegger dalam esainya Building, Dwelling, Thinking menulis: “Bangunan menjadi rumah bukan karena ia berdiri, tetapi karena ia menjadi tempat tinggal yang punya makna.” Namun, gedung DPR yang megah itu kini dianggap rakyat tak lagi bermakna. Di sana, bendera berkibar, tangan tekepal, spanduk terbentang, dan teriakan menggema. Namun yang lebih dahsyat bukan hanya teriakan di jalan, melainkan gaungnya yang menembus jagat digital, mencapai 57 juta lebih interaksi di social media, sekaligus menjadi saksi bahwa revolusi hari ini bukan hanya dari tubuh yang berkerumun, tetapi juga dari jemari yang mengetik.

Kemarahan publik ini bukan petir yang datang tanpa mendung. Ia adalah akumulasi kekecewaan yang panjang. Melambungnya harga beras dan berbagai jenis kebutuhan pokok, akses terhadap bursa tenaga kerja terasa sulit, anjloknya daya beli dan menjamurnya regulasi perpajakan yang semakin tak masuk akal adalah rentetan peristiwa yang hadir bagai menambah garam pada luka.

| Daftar Pajak yang Menjadi Polemik | ||

| Jenis Pajak | Mulai Berlaku | Dasar Hukum |

| PPN 11% (kenaikan dari 10%) | 1 April 2022 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) |

| Pajak Fintech & Kripto | 1 Mei 2022 | PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Aset Kripto |

| Pajak Hiburan 40–75% | 1 Januari 2024 | UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah |

| Iuran BPJS Kesehatan Kelas Standar (KRIS) | 1 Juli 2025 | Perpres 59 Tahun 2024 tentang Standar Kelas Rawat Inap Jaminan Kesehatan |

| Pajak Transaksi Online | dicabut lewat PMK No. 12/PMK.010/2019 | PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik |

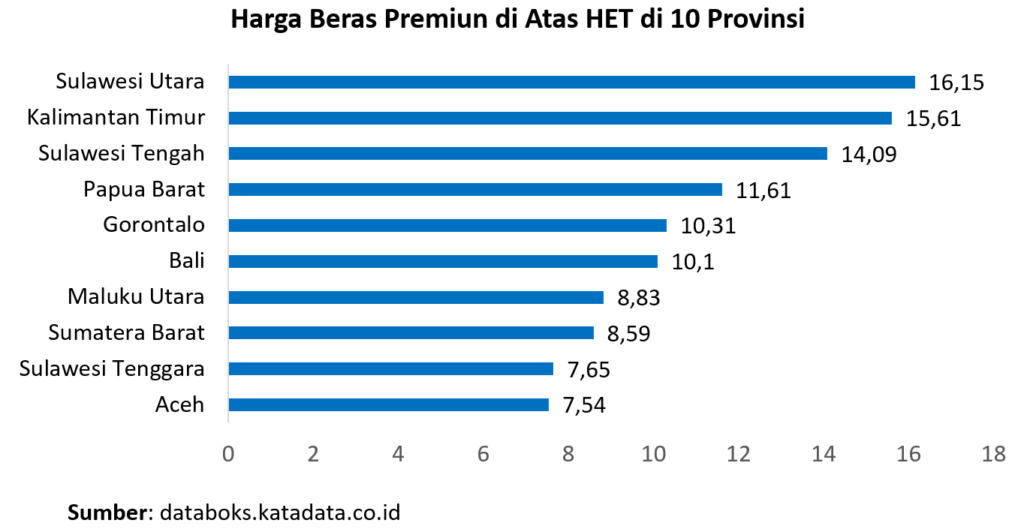

Terkini, paska munculnya isu beras oplosan, beredar kabar bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras jenis medium menjadi Rp13.000/kilogram (kg). Kenaikan ini resmi berlaku berdasarkan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan HET Beras. Jika dipecah per wilayah, terdapat 10 provinsi yang rata-rata harga beras mediumnya melebihi HET. Disparitas harga tertinggi berada di Sulawesi utara, yang rata-rata harga beras mediumnya lebih mahal 16,15% dari HET di zona tersebut.

Tidak berhenti di situ, pengangguran dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah kisah pilu lain yang melecutkan amarah. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, ada 1.570 kasus perselisihan hubungan industrial di Indonesia sepanjang semester I 2025, dengan 1.139 adalah kasus PHK. Jumlah PHK paling banyak berada di provinsi Jawa Barat, yakni sekitar 29,07%.

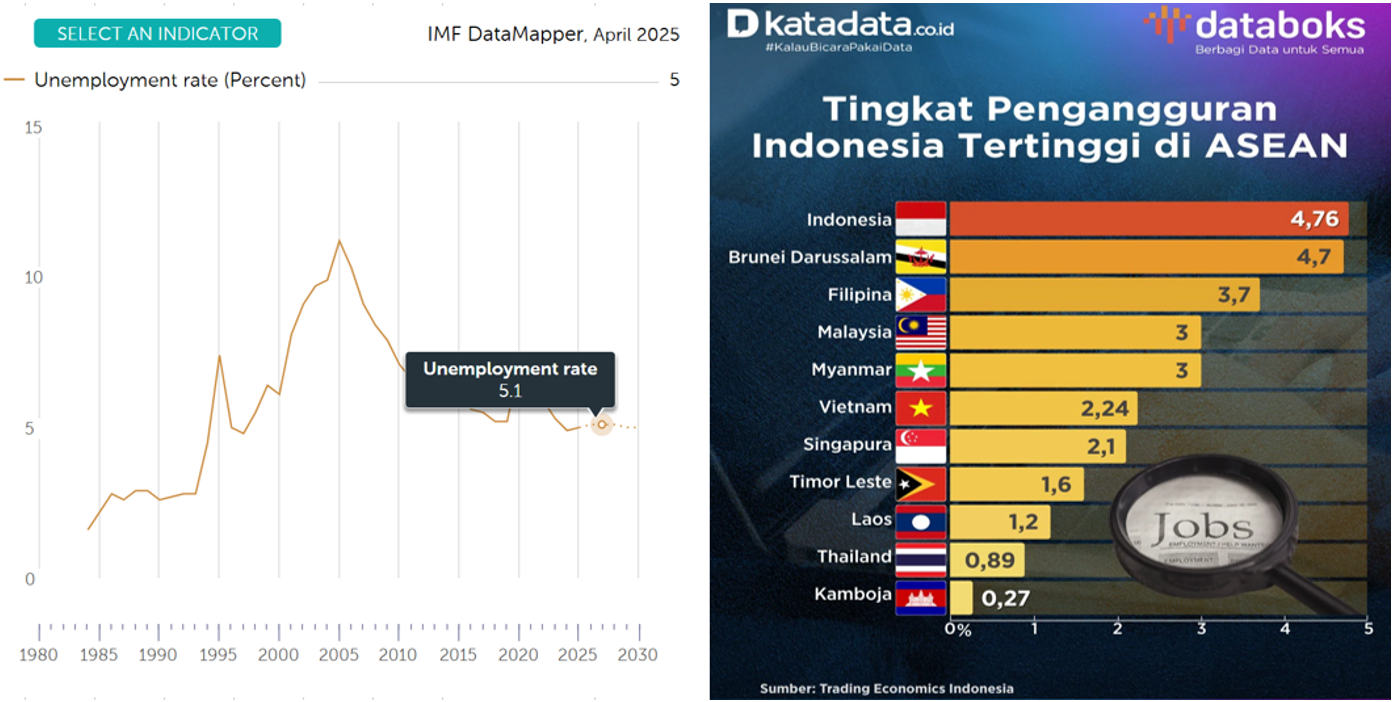

Dan sebagai penutup makan malam, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Forum Outlook edisi April 2025, melaporkan jumlah pengangguran (unemployment rate) Indonesia mencapai 5%. Angka ini naik dari semula berada di 4,9% pada tahun 2024 dan diprediksi akan terus naik menjadi 5,1% di tahun 2026. Laporan itu menempatkan Indonesia di posisi ketujuh Asia sekaligus pertama di Asia Tenggara.

Luka-luka ini terasa semakin sakit karena diperparah dengan tindakan elite DPR yang justru merencanakan kenaikan tunjangan perumahan, membuat apa yang diserukan Alexis de Tocqueville dalam Democracy in America, menemukan wujud konkretnya: “Orang tidak memberontak karena hidupnya berat, tetapi karena merasa diperlakukan lebih buruk dari yang seharusnya”.

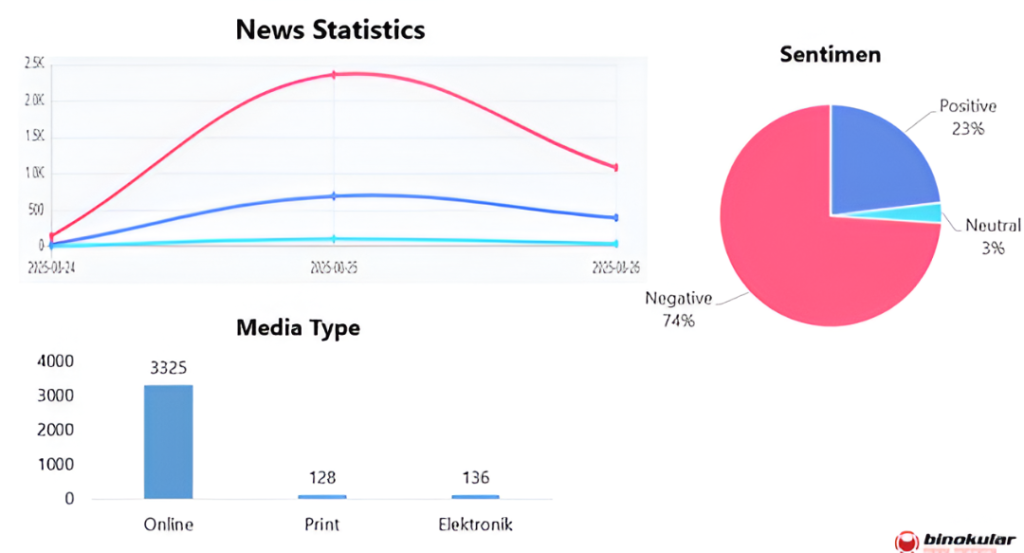

Lalu sampailah kita di awal episode minggu ini: Gelombang suara rakyat berpindah ruang. Di jalanan, spanduk orasi, dan entak kaki yang belum mau surut. Sementara di media massa dan ruang maya riuh lautan kata yang menolak diam. Tools Newstensity milik PT Binokular Media Utama mencatat sebanyak 4.853 pemberitaan tersebar selama periode 24-26 Agustus 2025, memuncak pada tanggal 25 Agustus, hari di mana aksi massa berlangsung. Berdasarkan tipe media, 3.325 artikel terbit di media online, diikuti 136 tayangan di media elektronik (TV dan radio).

Sentimen pemberitaan dominan negatif (74%) yang diamplifikasi oleh sejumlah angle berita diantaranya kenaikan tunjangan DPR, ditangkapnya sejumlah demonstran, beberapa jurnalis mengalami intimidasi, seruan membubarkan parlemen, dan kemacetan serta rusaknya fasilitas publik. Sorotan dominan terhadap peristiwa demonstrasi menunjukkan bahwa media arus utama masih menjadi sekadar cermin. Ia membingkai peristiwa dengan cara menyeleksi kata dan menyaring gambar sekaligus kadang membatasi makna.

Namun media sosial hadir sebagai ruang tandingan, tempat rakyat bebas menulis sejarah versi mereka sendiri, tak berpagar besi, tanpa sensor kekuasaan. Dengan kata lain, jika media massa memahat narasi maka media sosial membakar bara. Tools Socindex, menjaring 106.756 percakapan di media sosial (Twitter/X, Facebook, Intagram, TikTok, dan YouTube) dengan resonansi gaung sebesar 57.570.852 engagement. Tentu, ini bukan sekadar angka melainkan tanda bahwa satu suara dapat menghasilkan jutaan gaung, sekaligus menunjukkan bahwa demonstrasi fisik mampu bermetamorfosis ke dalam dunia maya, menciptakan kekuatan politik baru yang tidak bisa lagi diabaikan.

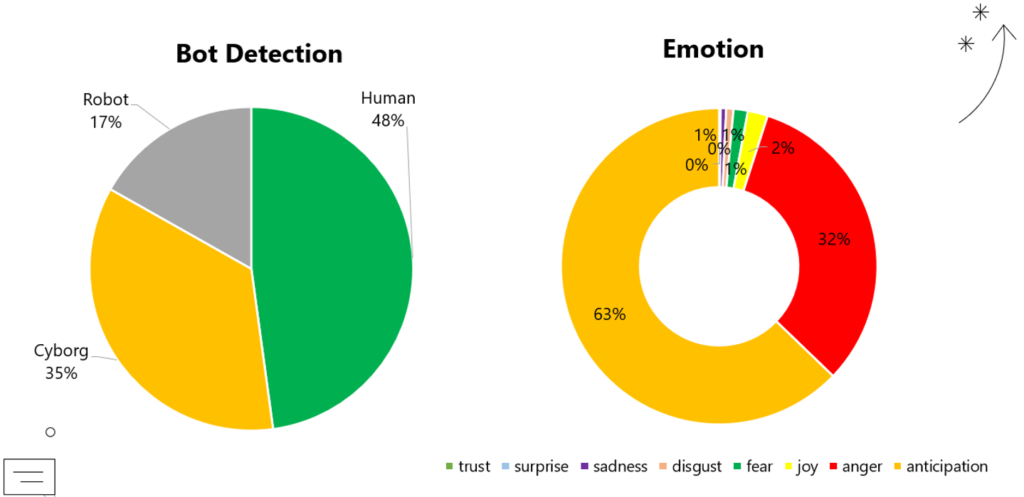

Diproduksi oleh 2.764 account dalam 4.739 post, isu ini meledak dalam nuansa percakapan negatif dan netral. Bot Detection Socindex menemukan bahwa aktivitas percakapan warganet dominan bersifat organik atau dilakukan oleh human (48%) dari pada akun yang terindikasi cyborg dan robot. Hal ini membuktikan bahwa opini publik dibentuk bukan hanya dari panggung pidato melainkan juga di layar-layar kecil smartphone yang digenggam.

Sementara itu, deteksi emosi di Twitter (X) menghadirkan cerita berbeda. Seakan-akan membenarkan argumen Manuel Castells dalam Networks of Outrage and Hope (2015) bahwa internet telah menciptakan jaringan, baik itu kemarahan maupun harapan; dan demonstrasi digital adalah komunikasi horisontal yang memampukan rakyat berbagi amarah sekaligus visi. Terbukti, kemarahan (anger) dan waspada (anticipation) mendominasi emosi netizen, membuktikan betapa signifikannya psikoanalisa dalam politik massa.

Sebelum media sosial semasif sekarang, Michel Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi, tetapi juga melalui tubuh. Demonstrasi adalah resistensi tubuh terhadap kekuasaan: tubuh yang berdiri di bawah terik matahari, tubuh yang menembus gas air mata, tubuh yang berbaris di depan pagar beton gedung DPR. Tubuh-tubuh ini adalah pernyataan: “Kami menolak dipaksa diam.” Dalam bahasa Foucault, demonstrasi adalah counter-conduct—tindakan melawan cara negara mengatur kehidupan.

Sedangkan di media sosial, peletak dasar psikoanalisa yang melanjutkan projek Freud yakni Jacques Lacan menjadi penting. Lacan menentapkan tiga ranah psikis: imajiner, simbolik, dan the Real. Parlemen dalam pengertian ini berada dalam ranah simbolik yang diidentifikasi melalui regulasi, prosedur, sidang. Tetapi realitas penderitaan rakyat—harga kebutuhan pokok naik, gaji rendah, dan fakta ketidakadilan—tidak bisa sepenuhnya dilambangkan.

Akibatnya, demonstrasi di jalanan dan di ruang digital adalah ledakan the Real: sesuatu yang tidak bisa ditampung oleh simbol negara, maka ia menerobos sebagai teriakan, kericuhan, dan benturan. Dengan kata lain, jalanan adalah pintu di mana realitas menuntut pengakuan; sementara perlawanan ruang maya adalah energi baru yang sedang mencari bentuk. Setiap unggahan adalah selebran digital, setiap komentar adalah teriakan massa, dan setiap hastag adalah bendera “one piece” yang lain.

Gagal memahami konteks tersebut, aparat kepolisian sebagai perangkat negara justru menggunakan cara-cara diskriminatif dalam menghadapi demonstran. Itu terlihat dalam kata-kata yang muncul dalam wordcloud media massa dan media sosial seperti “gas”, “aparat”, “mundur”, water”, “cannon”, dan “dipukul”.

Wilhelm Reich dalam The Mass Psychology of Fascism (1970), menyebut bahwa represi hasrat dapat meledak menjadi kekerasan. Dan demonstrasi kadang berujung ricuh karena massa menemukan katarsis: pelepasan emosi yang lama terpendam. Atau mengutip esainya berjudul Violence and Metaphysics: An Essay on the Thouht of Emmanuel Levinas (1967/1978), Jacques Derrida menyebutnya sebagai “kekerasan metafisis” yang dapat dimaknai bahwa “Kekerasan hadir ketika bahasa gagal menghadirkan keadilan.” LBH Jakarta mencatat sekitar 370 orang ditangkap polisi dengan 200 orang diantaranya adalah anak-anak. Sementara itu, Komisioner KPAI Sylvana Maria menyebut, sebanyak 203 anak ditahan di Polda metro Jaya. Dalam konteks ini, ricuh dalam demo adalah tanda bahwa komunikasi antara rakyat dan negara terputus.

Dari perspektif psikoanalisis, kita belajar satu hal penting: bahwa trauma sosial selalu berulang. Setiap generasi mahasiswa Indonesia seolah harus turun ke jalan. Dari 1966, 1998, hingga 2025, pola itu berulang. Mengapa? Karena luka kolektif tidak pernah disembuhkan. Setiap kali janji perubahan dikhianati, rakyat kembali mengulang ritual demonstrasi untuk mencari penebusan. Artinya, demonstrasi adalah ritus penyembuhan yang tak pernah selesai.

Peristiwa 25 Agustus memberi kita cermin. Demokrasi Indonesia sedang diuji. Kita punya lembaga, prosedur, dan aturan, tetapi apakah kita punya kepercayaan? Itulah pertanyaan terbesar. DPR akan terus ada selama konstitusi berdiri. Tetapi legitimasi moralnya tergantung apakah ia mampu mendekat ke rakyat, menanggalkan privilese, dan kembali menjadi ruang representasi sejati. Reformasi internal, transparansi, serta keberanian DPR untuk mendahulukan kepentingan rakyat di atas kenyamanan pribadi menjadi kunci.

Tanpa itu, jurang antara rakyat dan wakilnya akan semakin melebar, dan teriakan “bubarkan DPR” bisa terus bergema di jalanan dan headline media hingga jagat digital. Lalu kita mengulang pertanyaan Plato dalam Republic, “Siapakah yang akan mengawal para pengawal?”

Hari ini atau seterusnya, rakyat Indonesia menjawab: Kami sendiri yang akan mengawal: dengan suara, dengan tagar, dengan demo, dengan melawan. “Kita kalah, Ma,” kata tokoh Minke pada bagian akhir novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Namun, sesaat sebelum punggung kereta yang ditumpangi Annelies menghilang, dengan nada berwibawa, Nyai Ontosoroh membalas, “Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.” Resistensi serupa juga diucapkan oleh Sekretaris Negara AS, Ruth McMillan (diperankan oleh Melissa Leo) dalam film Olympus Has Fallen (2013) yang disutradarai oleh Antoine Fuqua. Usai disiksa oleh teroris bernama Kang, dengan nafas tersenggal, Ruth mengatakan kepada Presiden AS, Benjamin Asher (diperankan oleh Aaron Eckhart), “Kita mungkin menemui Pencipta kita hari ini. Tapi satu hal yang tak kumau ada di batu nisanku: Dia mati tanpa perlawanan.”

Penulis: Hans Hayon (Newstensity), Ilustrasi: Aan K. Riyadi

Keputusan pemerintah mengangkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang efektif berlaku mulai 1…

Perkembangan dunia marketing dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, terutama sejak digital marketing menjadi strategi utama yang…

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak konstitusional yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang. Corong ekspresi kekecewaan warga negara kepada institusi dan pejabat…

Januari 2026, jagat maya dihebohkan dengan fenomena viralnya buku berjudul “Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth” karya aktris Aurelie Moeremans. Buku ini…

Pemerintah mulai membuka arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian….

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi, Informasi, dan Digital (Komdigi) resmi memblokir penggunaan Grok di platform X (dulunya Twitter) untuk sementara…

Beberapa tahun lalu, mobil listrik seperti sebuah cerita masa depan yang masih sangat jauh. Mobil listrik saat itu dipandang mahal,…

Bencana hidrometeorologi menghantam tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Siklon Tropis Senyar yang berputar di…

Tingginya curah hujan sepanjang akhir November 2025 telah menyebabkan banjir bandang yang menenggelamkan sebagian wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra…

Jika kita perhatikan terkait keputusan orang hari ini, mau beli apa, percaya isu apa, ikut tren apa, sering dipicu satu…